來源丨饒議科學、考博圈

每個人的知識是有限的。

懂得越多,越知道,也越愿意承認自己有很多不懂的。而科學還有很多是未知的。

如果現在有人說我可能是全體華人懂生物醫學最多的人,我不僅無動于衷,而且可能提醒這句話因為說的太晚而是錯誤的。

三十年前,有一些人就知道。二十年前,知道這一可能的人就超出我的朋友范圍。

但是,今天就不一定對。因為我的三個優勢,失去了兩個。一是我的英文比較早解決了閱讀問題,通過自學,大三之后常規讀原文。我對科學的興趣以及具體領域(神經、免疫)的確定比較早(大二)。所以,自從父親給我借第一本英文學術刊物(當時除了鈉通道幾個字,全文看不懂)之后,我的學術閱讀面不僅比較廣、而且時間很長。在華盛頓大學任教期間,到每個基礎系的圖書室轉一圈,既讀了所有系訂閱的刊物,又可能遇到各系的老師交流。

但這兩個優勢,今天肯定有年輕人超越了。

所以,只剩一個弱勢變成的優勢:我獲得博士學位,相當于用了九年。

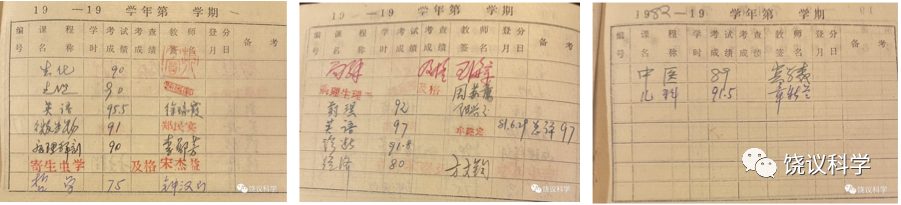

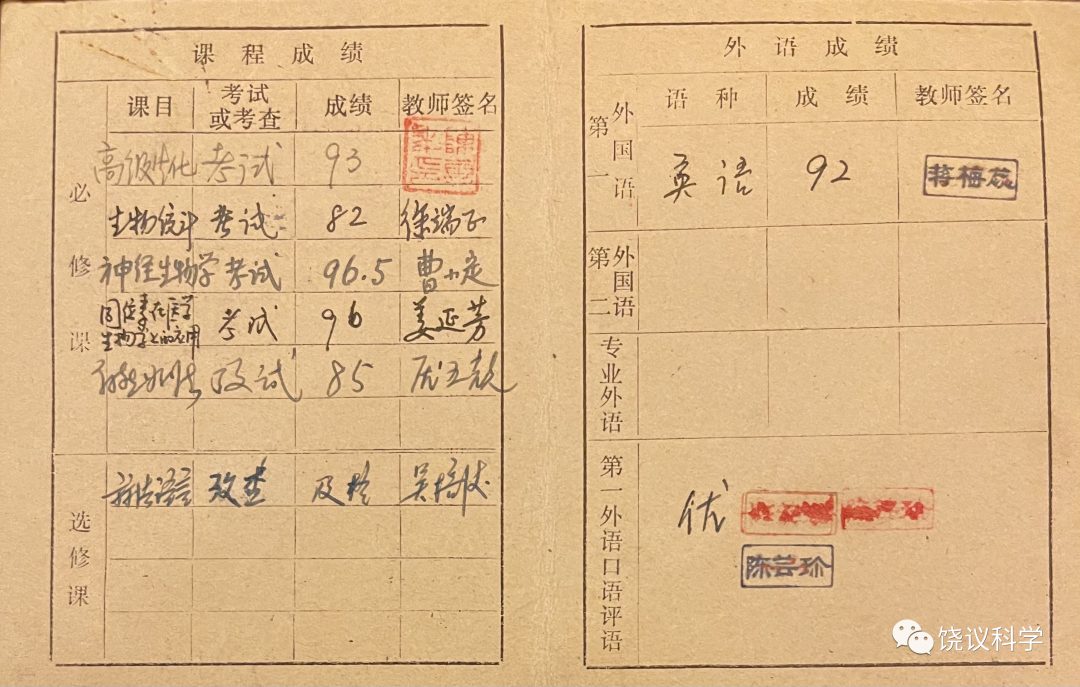

我的本科在江西醫學院,用了五年畢業。保留的成績單不全。

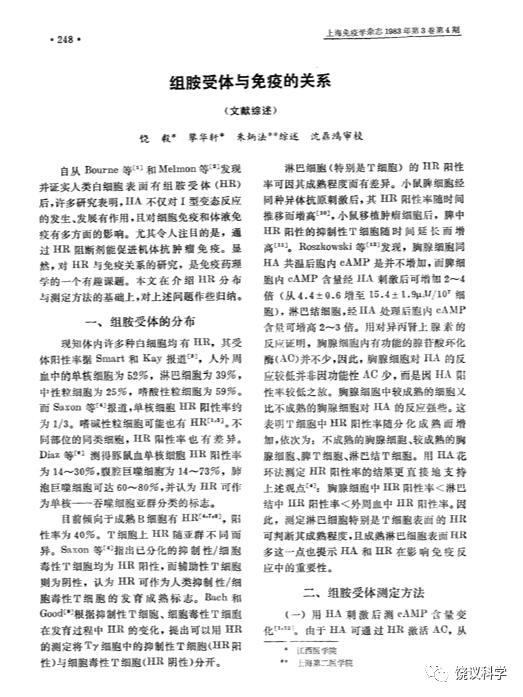

本科后期我花了相當長的時間用于科學文獻閱讀。寫了兩篇讀書筆記發表。

我的臨床實習非常差,多個老師不高興,雖然公開說要開除我的老師只有外科的王老師一人。其他老師預計我會讀研究生,放了我一馬,王老師認真負責,但也有惻隱之心沒有完全執行。因此,大學期間至少一年算是相當于在奔研究生。

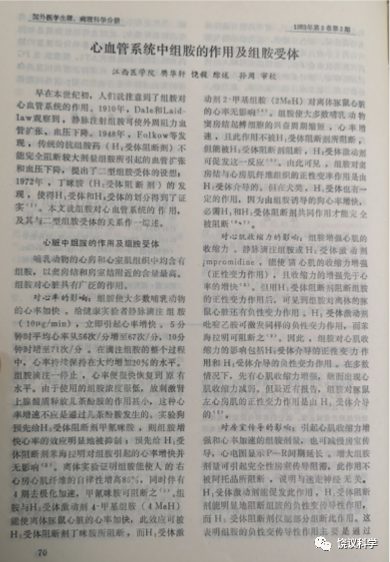

1983年考上海第一醫學院的研究生。

讀了兩年研究生,離取得碩士學位還差一年。這是全部的學習成績單。

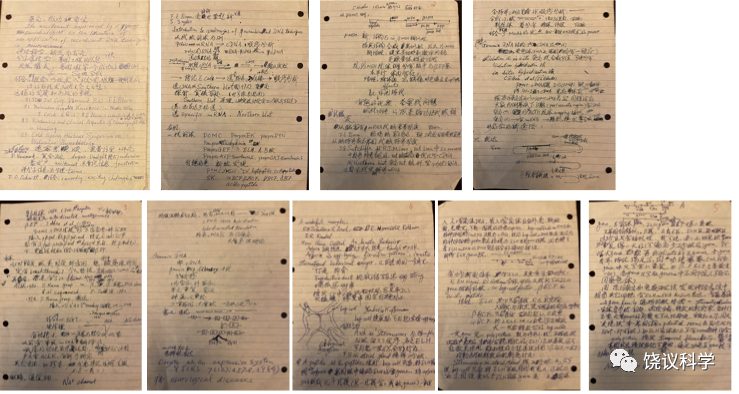

在上海期間,除了跟張安中導師,還在上醫和科學院上海分院的圖書館讀了較多文獻。閱讀最重要的收獲是自己意識到分子生物學與神經生物學的結合:分子神經生物學誕生,以重組DNA為核心的技術交叉應用于神經生物學。

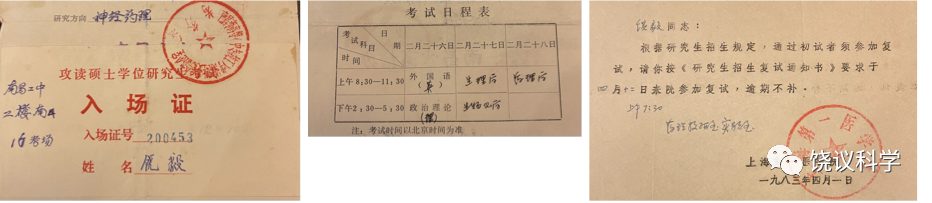

1984年在上海寫的這份為了研究生之間學術交流的草稿,對我很重要。因為實際定了我一生的研究方向:DNA和神經系統。從那時到今天,我的研究一直主要是它們。

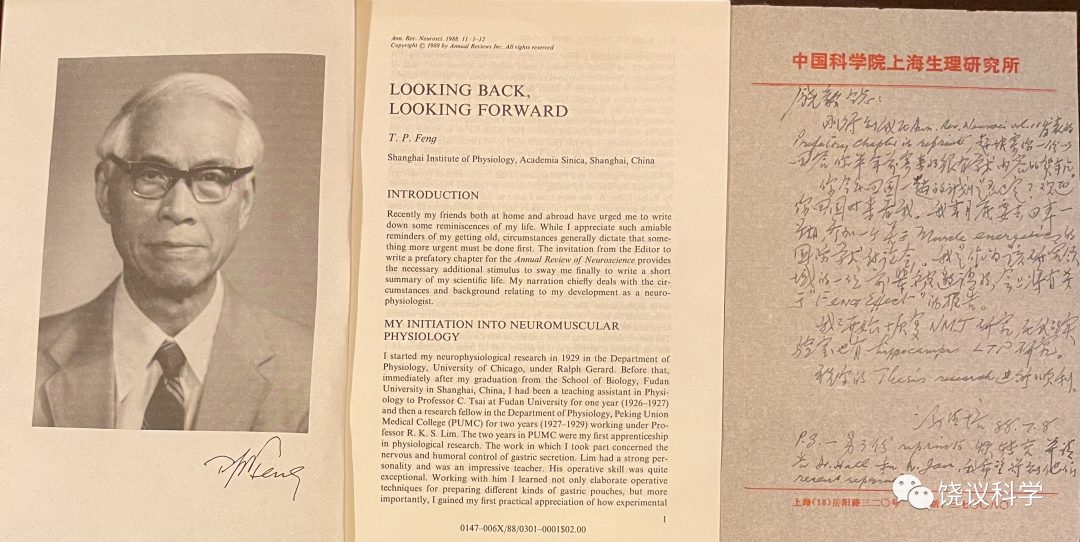

通過張老師認識了科學院生理所馮德培老師。馮老先生為我申請美國的研究生寫過推薦信,后來一直保持聯系。

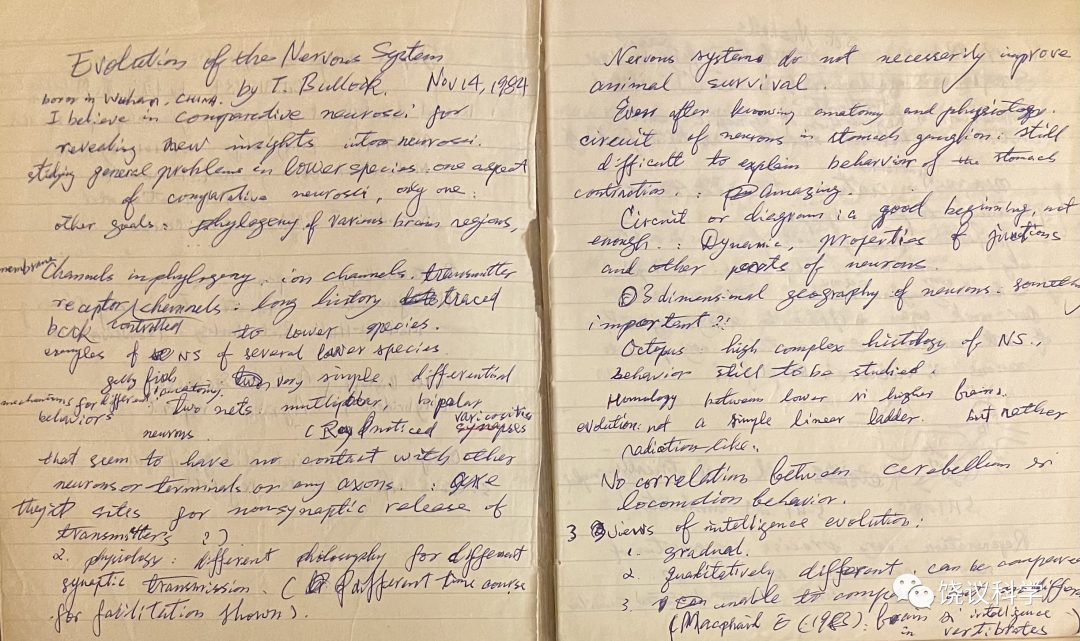

在上海還聽了外國科學家的學術報告。這是聽UC San Diego的Theodore Bullock教授學術報告的筆記。

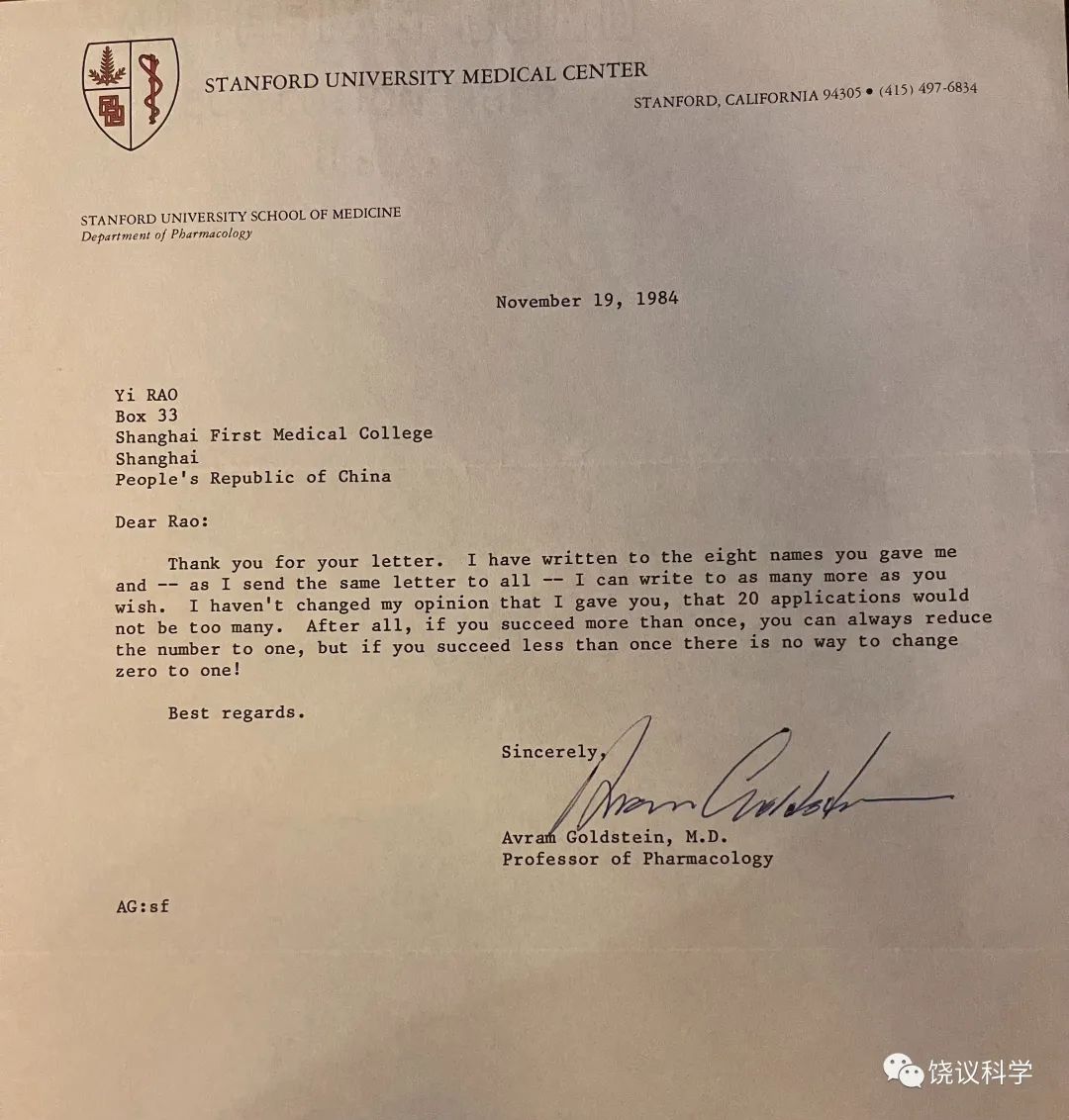

其中斯坦福大學藥理系主任Avram Goldstein是應北京醫學院韓濟生老師邀請來華訪問,張安中老師負責上海部分行程,從而我當時與Goldstein夫婦接觸較多。后來請他寫了推薦信,對于申請美國的研究生院應該比較有效。

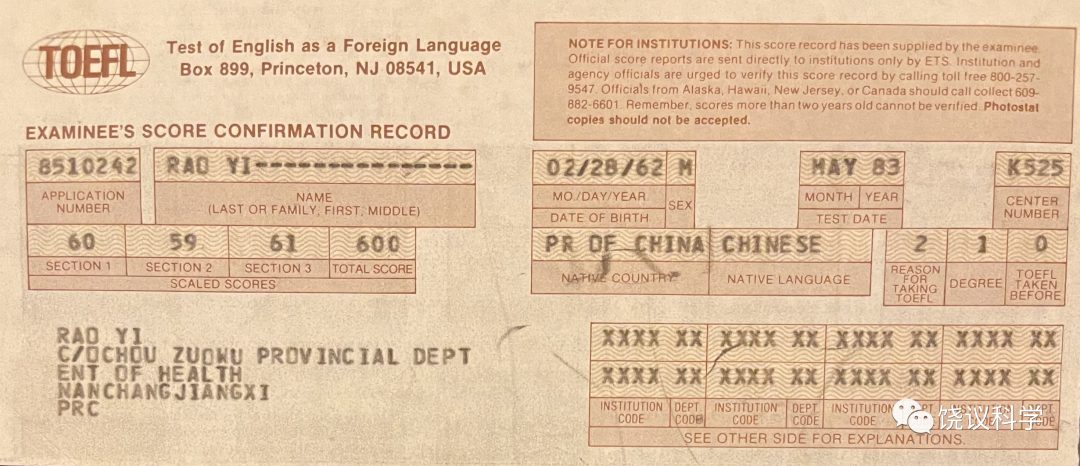

因為推薦信來源比較好,我只考了TOEFL,沒有參加過GRE考試。

Harvard、UCSF等錄取:

1985年從上海回南昌,從南昌到廣州,廣州而深圳、香港。在香港兩三天后的8月14日乘新加坡航空公司飛機去舊金山。

在美國舊金山加州大學讀研究生,用了六年。開了神經生物學、遺傳學、細胞生物學、分子生物學(UCSF稱為Bioreg)等課程,它們都相當深而系統。師資很強。講課最好的是遺傳的Ira Herskowitz。他是美國遺傳學會會長,研究過細菌和酵母,細菌和酵母的遺傳學講的栩栩如生,而且他上課提問、考試出題都非常好。果蠅的遺傳學是Tom Kornberg(他的父親和哥哥都是諾獎得主,他自己從音樂轉生物,研究很好)。人類遺傳學是David Cox和Charles Epstein(前者是新的人類遺傳學,后者是經典的人類遺傳學)。除了第一年和第二年有必修課,第三年到第六年我一般也每個學期都去旁聽一門課程,例如從頭到尾旁聽了結構生物學、病毒學等。神經生物學也是分成分子神經生物學、細胞神經生物學、發育神經生物學、感覺系統等五六門不同學科,它們每一門分別是一個學期的課程。

這些課程,沒一門是多余,而是都有意義,對自己的成長有意義。我的GPA比較奇怪:第一年優于第二年。當時開課應該對我比較困難:我們神經生物學那年只有四個學生,一位本科哈佛、一位本科普林斯頓、一位Reed 學院,都是美國人,就我一個外國學生、本科還是離哈佛和普林斯頓等有點距離的江西醫學院。因為美國考試打分是按統計分布給ABC,有些課就我們4人加外系幾人,很容易預測應該是我墊底,但第一年我非常努力,總是超額讀文獻,結果主課都A(哈佛那位永遠A+),GPA 4.0。第二年卻因為生病反而只有3.0。畢業總的GPA是3.74。當然研究生成績沒人看,只是早期嚇唬留學生需要為B+。

舊金山加州大學的學術報告系列,內容豐富、水平很高。尤其是生物化學和生物物理系的報告系列(周二下午4點)、神經生物學的報告系列(周四下午4點)、細胞生物學的報告系列(周一中午1點)。聽六年學術報告基本就把全世界的最重要的生物醫學研究前沿都了解了一遍,世界主要的科學家都聽了一遍。判斷諾獎很容易,基本從他們里面挑選。

我的研究用了相當長時間。因為動手能力平庸、低于動手能力強的同學。一般人做一遍就會的,我可能需要做三遍。但好在遺傳學不需要動手能力,是動物交配得到結果,而分子生物學特別是DNA比較韌性強,不容易壞,也就允許我這種人也可以做。教我做實驗的是一位日本來的博士后(現在是京都大學教授),因為我學的少慢差費,他有段時間對我非常不耐煩。

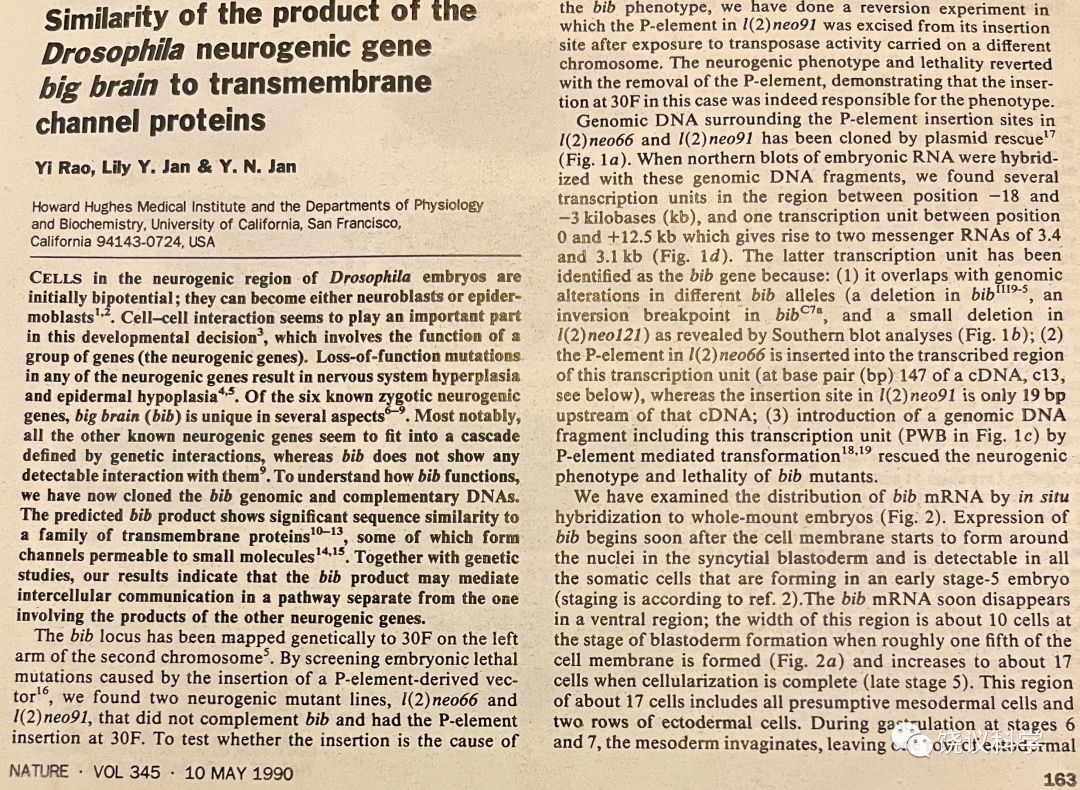

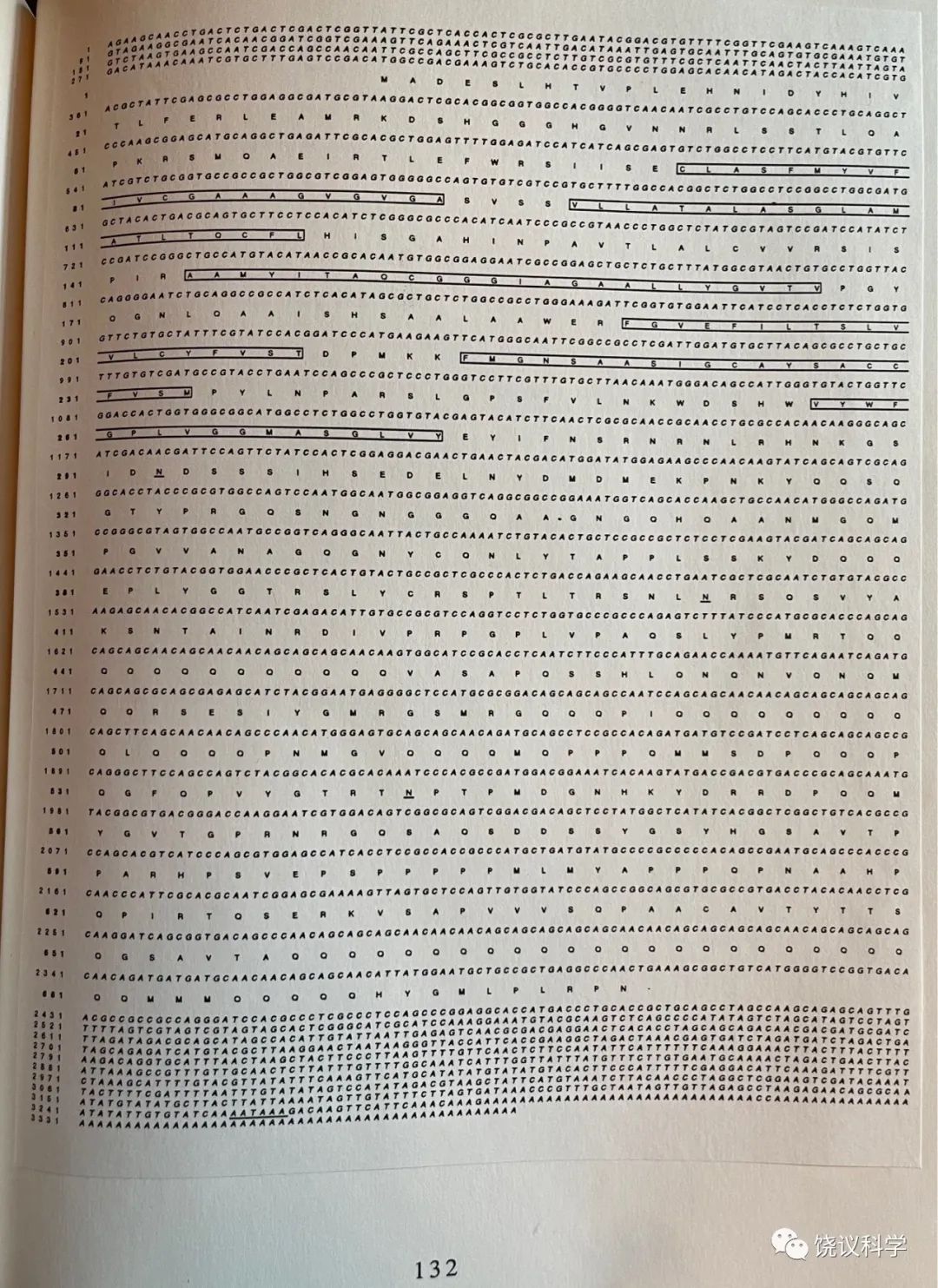

我研究生期間的研究,發表了三篇論文。

因為我博士后期間到申請助理教授工作時,只有一篇文章投稿中,所以這三篇研究生期間的論文對我申請工作的成功非常重要。

研究生期間,參加過幾次國際會議,對學習、交流和交往都很有意義。實際上,幾年后,有學校面試我是因為其招聘委員會的主席曾經在某個會議的中間環節對我有所了解,至少知道我不同于很多當時中國學生只會做實驗不會/不顯得會動腦筋思考科學。

因此,我九年才拿到博士學位,沒有覺得浪費了任何時間(除了短暫生病之外)。

當然,我不認為大家都需要九年才拿博士學位。

但在生物醫學,很快拿學位是不切實際的。我看到獲得博士最快的是UCSF高我幾年的Tim Mitchison。他是英國科學世家子弟。Jim Watson在英國留學期間,都去湊他家的熱鬧。他的研究生工作是兩篇Nature論文,發現微管生成不是“水車模型”、而是動態不穩(dynamic instability)(微管蛋白加到微管上,是經常的,但會掉下來,需要有其他因素穩定才會繼續長、或不縮—-這是按我聽他的導師Marc Kirschner第一次講學術報告的記憶)。他的研究生只有4年,而且成為全世界教科書的標準模型。他在早期輪轉期間還發過論文。

我當時下決心也要這樣,結果差一大截。

1988年獨立手工完成的基因測序

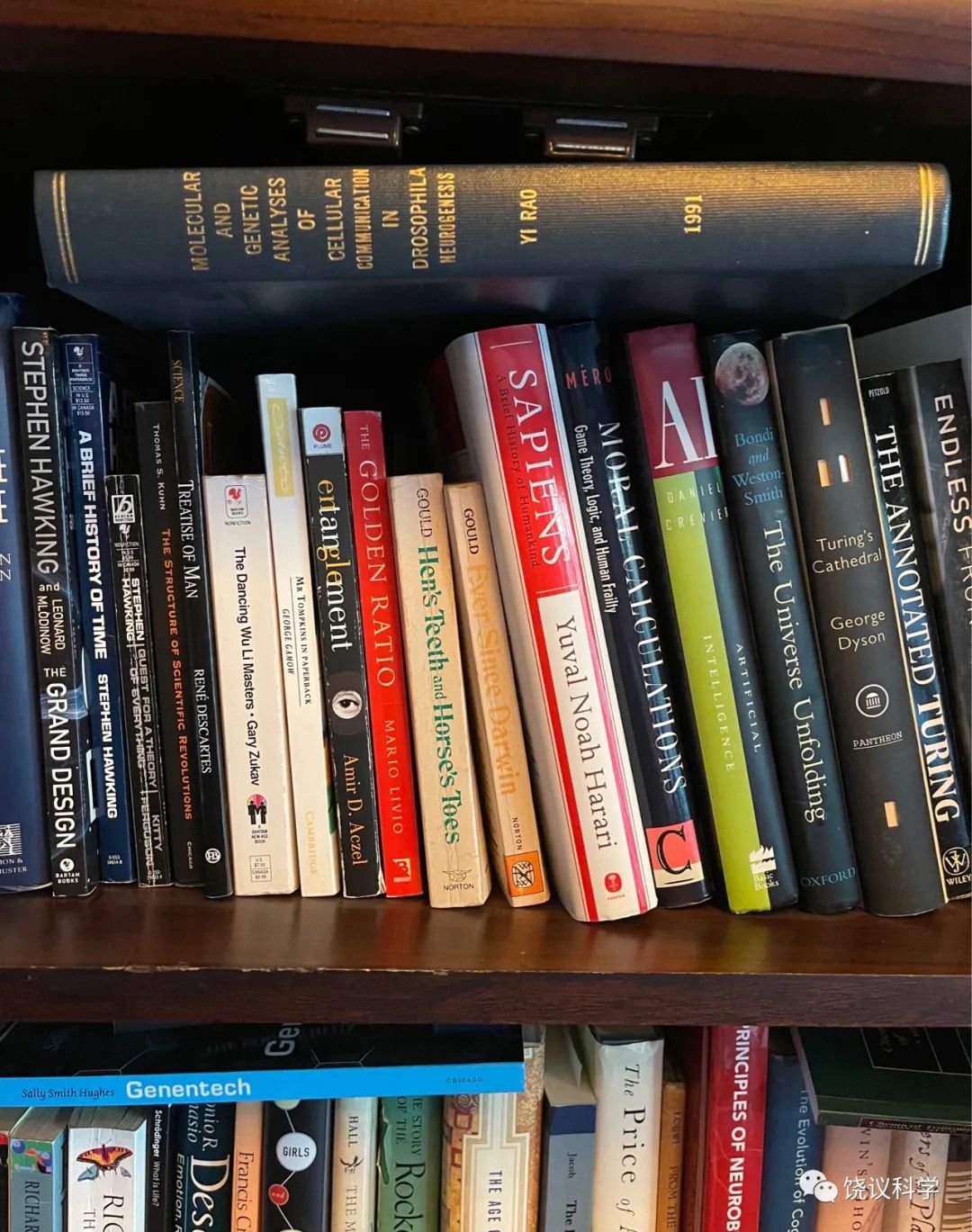

1991年的博士論文

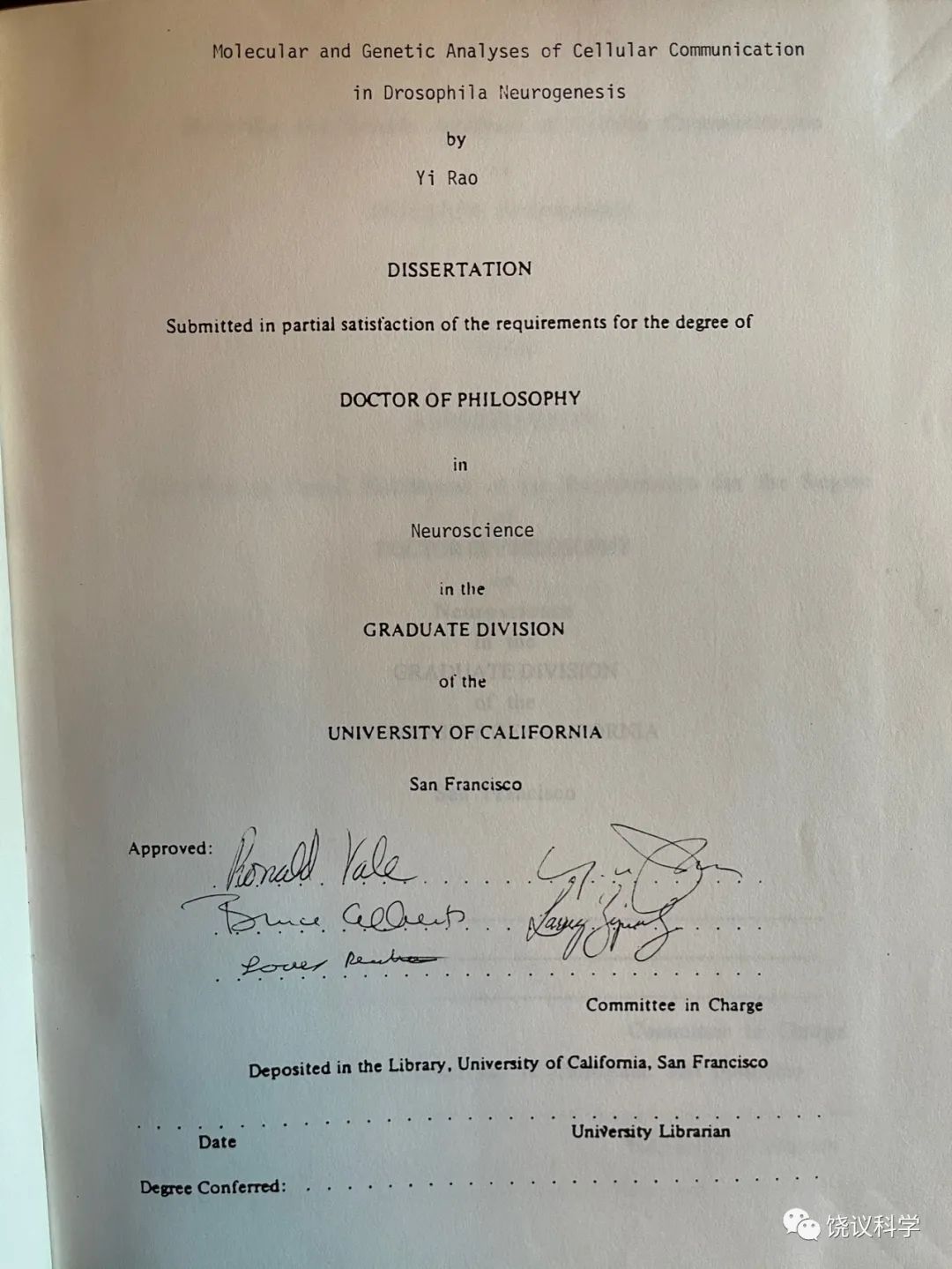

博士論文封面,答辯委員會:

Ron Vale(答辯委員會主席),詹裕農(導師)、Bruce Alberts(生物化學系主任、美國科學院院長、《科學》雜志主編)、Larry Zipursky(UCLA教授)、Louis Reichardt(珠穆朗瑪峰美國登山隊頂峰突擊隊隊長、K2世界第二大高峰不用氧攀登記錄保持者)

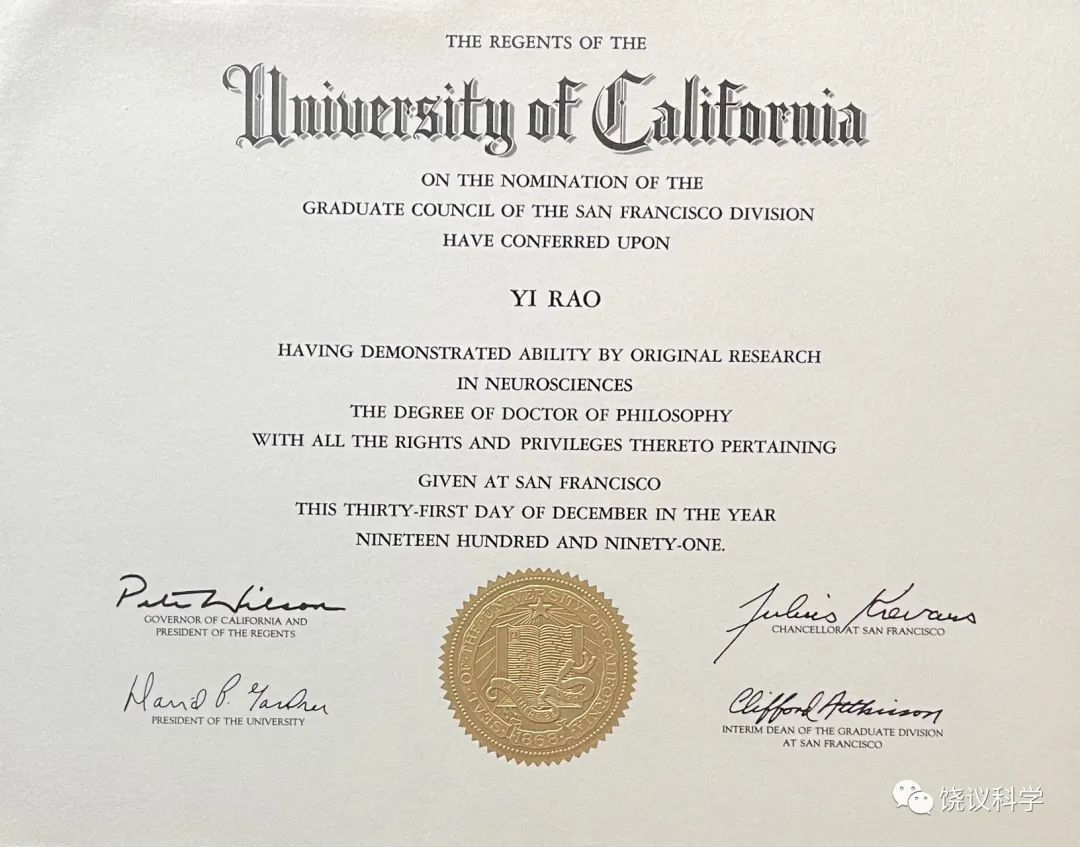

博士學位證書

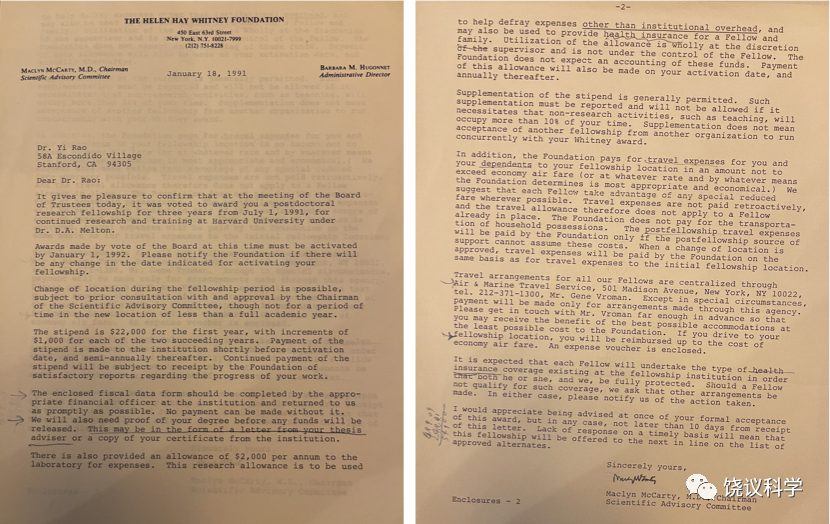

我的研究生記錄和導師推薦信讓我獲得了Helen Hay Whitney博士后獎學金,在生物醫學是比較好的,每年全美20人左右,這一獎學金獲得者很多成為教授。我那年還是Mac McCarty簽字。他是1944年發現DNA是遺傳物質的三位科學家中最年輕的。

原創文章,作者:菜菜歐尼醬,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/23/c3a79dc5ce/