世界的教育機構,總是想讓自己在各種評比中奪得頭籌。于是催生了各種各樣的大學排名,比如:泰晤士高等教育世界大學排名(Times Higher Education, THE)、QS世界大學排名(QS)、世界大學學術排名(Academic Ranking of World Universities,ARWU)、USNews世界大學排名、世界大學/機構自然指數排名、中國軟科世界大學學術排名。

軟科版、中國大學排行榜(CNUR)版 、武書連版、校友會版和武漢大學中國科教評價網版。

眾多的大學排名,常常會給人意外之驚或喜,因此吐槽者不在少數,就拿2020年U.S.News(《美國新聞與世界報道》)中國大學數學學科排行榜來說,曲阜師范大學力壓清華北大及一眾985名校,排到了國內第一,山東科技大學排到了國內第三。后來人們發現,原來是靠自引來刷榜,U.S.News排行榜“翻車”了。

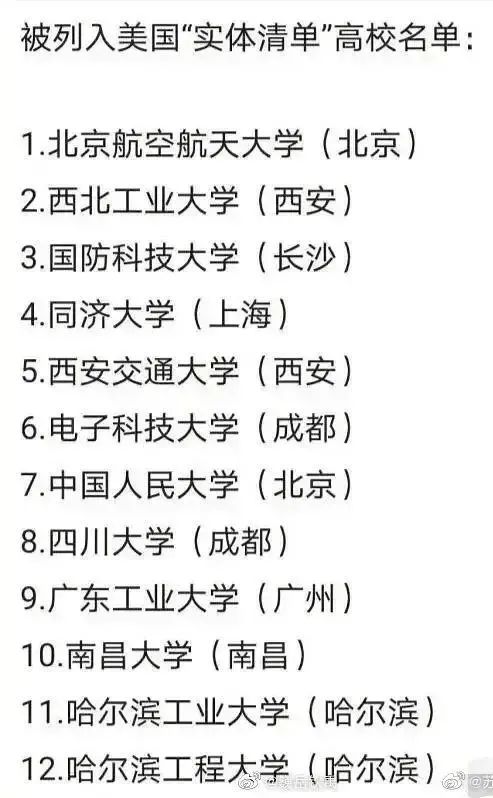

國內的各種排行榜,也讓人看得眼花繚亂!到底哪個才可靠呢?美國制裁的高校名單給了我們一個回答:

對于這種大學排名的亂象,Nature終于也看不下去了!于是發表了一篇觀點文章,來批判這種現象。作者是Elizabeth Gadd,英國拉夫堡大學研究政策經理,國際研究管理學會網絡研究評估工作組主席。

研究人員經常抱怨招聘和撥款委員會用來評價他們的指標。在過去的十年中,諸如《舊金山研究評估宣言》和《萊頓宣言》這樣的倡議已經促使大學重新思考如何以及何時使用出版物和引用來評估研究和研究者。

利用排名來評估大學的做法也需要重新思考。這些由世界大學學術排名(ARWU)和泰晤士高等教育世界大學排名(THE WUR)等機構編制的排行榜決定了獎學金和其他收入的資格,也決定了學者們決定在哪里工作和學習。政府制定政策并轉移資金來幫助本國的大學提升排名。許多機構(比如我所在的機構)的研究人員由于位置問題而錯失了機會。

兩年前,國際研究管理學會網絡(INORMS)(一個研究管理組織的集體),邀請我主持一個由十幾個國家的成員組成的新的研究評估工作組。從我們的第一次會議開始,我們就一致認為我們最關心的問題是:需要更公平、更負責任的大學排名。當我們制定了這些要求的標準并對排名者進行評級時,他們的缺點就變得明顯了。

本周,包括科學和工程資助機構負責人在內的全球研究理事會正在網上召集專家,討論評估如何可以改善研究文化。這應該包括大學排名是如何建立和使用的。

研究管理的文獻中充滿了對排名的批評。排名在方法上受到挑戰——常常使用不恰當的指標,比如將諾貝爾獎得主校友作為提供優質教育的指標。他們偏愛英語出版物和在過去排名中表現出色的機構。因此,在歐洲和北美,歷史更悠久、更富有的組織一直高居榜首。排名所采用的綜合指標可能并不代表大學的特定使命,而且往往忽視了社會影響或教學質量。

盡管如此,它們已經變得根深蒂固,每年都有新的排名出現。與期刊影響因子一樣,學生、教職員工和資助者把排名當作衡量質量的偷懶指標,不管它有什么缺陷。其后果實在太真實了:人才流失,收入受到影響。不平等很快就會根深蒂固。

我們的工作小組梳理了文獻以制定我們的標準,并通過向學者、研究支持專業人士和相關團體開放的各種社區討論列表尋求反饋。我們將反饋信息綜合為20條原則,涉及良好治理(如申報財務利益沖突)、透明度(目標、方法和數據)、衡量重要的東西(符合大學的使命)和嚴密性(指標是它們聲稱要衡量的東西的良好代理)。

然后,我們將這些原則轉化為一個評估排名的工具,無論是定性的還是定量的(參見go.nature.com/2ioxhhoq)。我們聘請了國際專家來評估六個世界上最知名的排名,并邀請排名者進行自我評估,但是只有CWTS Leiden這樣做了。Richard Holmes,大學排名觀察博客的編輯,校準了結果,我們以個人資料的形式呈現,而不是排名。

受眾最多的排名(ARWU、QS世界大學排名、WUR和《美國新聞與世界報道》全球排名)被認為是最有瑕疵的,尤其是在“衡量重要內容”和“嚴格性”方面。這些“旗艦”排名都沒有考慮開放獲取、平等、多樣性、可持續性或其他以社會為中心的議程。它們都不允許用戶衡量指標來反映大學的使命。然而,這些大學都聲稱自己是世界上最好的大學。

排名者可能會爭辯說,我們的原則是不現實的——在這樣的評估中不可能完全公平,而簡單、全面的指標是有其作用的。我反駁說,我們是從社區最佳實踐的期望中得出的原則,如果排名者不能滿足他們的期望,也許他們應該停止排名,或者至少誠實地面對他們結論中固有的不確定性(在我們的評估中,只有CWTS Leiden嘗試過這樣做)。

最終,排名者需要變得更負責任。我對研究人員如何被評估有了新的期望,這讓我感到振奮。從2021年1月起,英國研究資助機構Wellcome將只資助那些有證據表明為研究人員進行了公平產出評估的組織。同樣,歐盟委員會的“邁向2030愿景聲明”呼吁高等教育超越目前評估大學表現的排名系統,因為它們是有限的,而且“過于簡單化”。

我們希望,關注他們的弱點將吸引盟友來推動變革,比如中立、獨立的監督,以及適用于學術界其他方面的道德和嚴謹標準。

這種壓力可能導致世界排名機構的方法,與高等教育界對公平和負責任的排名的期望更大程度的協調。它還可以幫助用戶了解排名的局限性,并在使用排名進行決策時謹慎行事。兩者都是進步。(完)

雖然Nature發了這樣的文章,但是各種排名不會停止,當他們受到爭議時,他們就已經受到了關注,目的就已經達成了。我們所希望的就是,理性看待這些排名,不以物喜,不以己悲,一笑而過,而資源持有者也不要因為這些排名而影響自己的判斷,造成資源的分配不均。

University rankings need a rethink. Nature 587, 523 (2020)

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03312-2

原創文章,作者:Gloria,如若轉載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/24/412177db49/